Il termine canonico indica colui che vive secondo i canoni, seguendo una regola. Designava in origine colui che era iscritto al canone, cioè che figurava nell’elenco del clero di una chiesa.

«Il Capitolo dei canonici, sia cattedrale sia collegiale, è il collegio di sacerdoti al quale spetta assolvere alle funzioni liturgiche più solenni nella chiesa cattedrale o collegiale; spetta inoltre al capitolo cattedrale adempiere i compiti che gli vengono affidati dal diritto o dal Vescovo diocesano» (Codice di diritto canonico, can. 503).

Il capitolo della cattedrale, che il Codice di diritto canonico pio-benedettino del 1917 definiva «senato e consiglio» del vescovo (can. 391 § 1), è un’antica istituzione ecclesiastica a cui in passato erano riservate funzioni importati per la vita della Chiesa locale, tra cui la reggenza della diocesi durante la sede vacante. Ha propri statuti, dai quali si determina il numero dei canonici, la misura della loro retribuzione, le loro insegne e la costituzione del Capitolo stesso.

Il capitolo collegiale è invece quello eretto nelle chiese principali della diocesi, chiamate collegiate.

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

Tra la documentazione prodotta dal Capitolo, oltre a documenti relativi a beni e diritti, alla gestione del patrimonio e alla gestione della diocesi durante la sede vacante, si trova spesso materiale relativo all’animazione del culto e alle attività pastorali della chiesa cattedrale (amministrazione dei sacramenti, musica sacra, ecc.).

Le tipologie documentarie più spesso presenti riguardano:

rapporti con autorità ecclesiastiche e civili: atti di fondazione e statuti, atti di concili e sinodi, carteggi, concessioni, provvedimenti e autorizzazioni in materia spirituale e temporale accordate dal papa, dal vescovo o dal potere civile;

culto: benedizione e consacrazione della chiesa, delle campane, degli altari, indulgenze, spartiti di musica sacra, antifonari, messali, pontificali o libri liturgici, documenti relativi agli uffici di cantore, penitenziere, teologo, ecc., registri delle messe, puntature;

amministrazione: registri dei legati pii, contratti economici a diverso livello (precaria, enfiteusi, ecc.), testamenti, registri dei “partiti” o delle deliberazioni capitolari, inventari dei beni immobili e mobili, atti di pie istituzioni, atti processuali, nomine dei canonici, benefici, prebende, censi, registri contabili e di amministrazione del patrimonio.

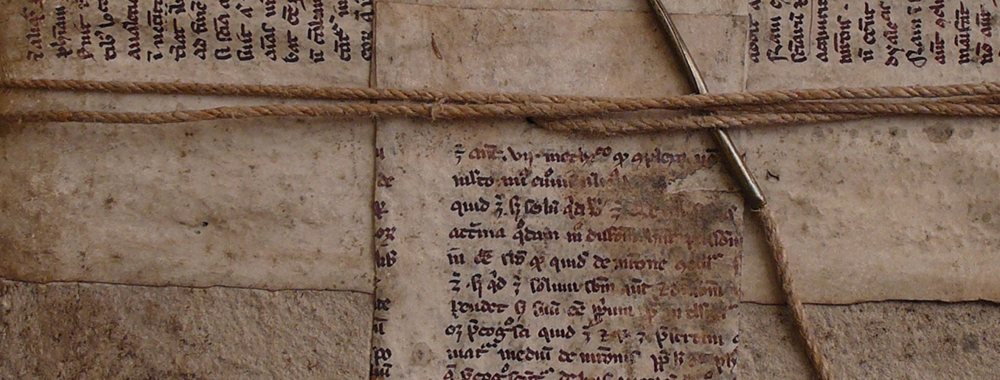

Spesso si riscontra la presenza del cosiddetto “diplomatico”, costituito da documenti su supporto pergamenaceo. In molti casi questi documenti sono stati estrapolati dalle serie di appartenenza e ordinati cronologicamente, secondo i canoni di riordino archivistico sette-ottocentesco.

STORIA

Tra V e VI secolo il collegio di ecclesiastici che aveva cura di una chiesa costituiva il Capitolo canonicale.

Dal VI secolo in poi, canonici erano detti quei chierici che, facendo vita comune con il vescovo, curavano in maniera particolare il culto della chiesa cattedrale e assistevano il vescovo nei suoi principali doveri pastorali.

Contemporaneamente si vanno costituendo altri capitoli o collegi di canonici presso le principali chiese o nei centri più grandi di una diocesi, in genere riservati a chierici del posto, destinati alla cura pastorale del luogo. Tali chiese verranno generalmente chiamate collegiate.

Dopo un tempo di crisi, che vide trascurata o interrotta la vita comune nei collegi canonicali, e i vescovi spesso lontani dalle diocesi, intorno al Mille, con la cosiddetta riforma gregoriana, vi fu una progressiva ripresa dei Capitoli e degli uffici da essi offerti per il culto, per l’istruzione, per la carità, per la condivisione delle responsabilità pastorali diocesane.

A partire dal XII secolo, alcuni Capitoli, adottata la regola di S. Agostino per disciplinare la vita comune, assumono la configurazione giuridica di veri e propri ordini religiosi, i cosiddetti canonici regolari (Lateranensi, Antoniti, Premonstratensi, ecc.). La maggior parte degli altri Capitoli canonicali, invece, restano nell’ambito del clero diocesano e rimarcano nelle loro attività l’impegno pastorale attraverso la cura di istituzioni educative (scholae episcopalis) e caritative (ospizi, ospedali, ecc.). In taluni casi, specie nel nord Europa, i Capitoli cattedrali, costituiti in prevalenza da chierici appartenenti alla nobiltà locale, ottengono il privilegio di poter designare il vescovo diocesano.

Tra XIII e XIV secolo, nel periodo della stabilizzazione del diritto canonico, i Capitoli si dotano di articolati statuti, nei quali fissano diritti e doveri di loro spettanza, nonché i privilegi acquisiti dalle autorità ecclesiastiche e civili.

La crisi del tardo medioevo, con l’abuso della commenda, travolse anche i Capitoli, che perciò vennero anch’essi interessati dal disciplinamento del Concilio di Trento (1545-1563). Da questo emerse più forte il ruolo dei vescovi nella cura pastorale della diocesi e il conseguente ridimensionamento delle funzioni capitolari.

Il Codice di diritto canonico pio-benedettino del 1917 riconobbe il ruolo del Capitolo cattedrale di senato e consiglio del vescovo, superato però dal vigente Codice del 1983. Questo, infatti, affida al Capitolo della cattedrale la sola cura dell’animazione del culto senza alcuna altra responsabilità pastorale di ambito diocesano, e dà al vescovo la potestà di conferire l’ufficio canonicale, sottratto definitivamente al regime beneficiale dagli accordi di revisione concordataria del 1984.

BIBLIOGRAFIA

- Gaetano Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, VIII, Venezia, Dalla Tipografia Emiliana, 1841, pp. 53-56, sub voce: Capitolo di chiese.

- Cosimo Damiano Fonseca, Medioevo canonicale, Milano, Vita e Pensiero, 1970.

- Consegnare la memoria. Manuale di archivistica ecclesiastica, a cura di Emanuele Boaga, Salvatore Palese, Gaetano Zito, Firenze, Giunti, 2003.

- Gino Badini, Archivi e Chiesa. Lineamenti di archivistica ecclesiastica e religiosa, Bologna, Pàtron, 2005.

- Les Chanoines réguliers: émergence et expansion (XI-XIII siècles). Actes du sixième colloque international du CERCOR, Le Puy en Velay, 29 juin-1er juillet, textes reunis par Michel Parisse, Saint-Etienne, Publications de l’Université de Saint Etienne, 2009.

- Angelo Turchini, Archivi della Chiesa e archivistica, Brescia, La Scuola, 2011.